Visualizzazione di 1-15 di 18 risultati

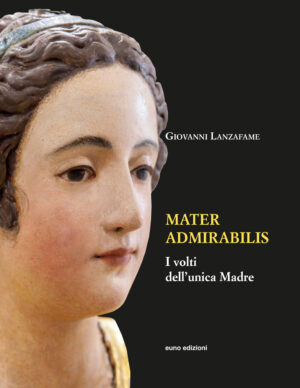

«Pochi come mons. Lanzafame hanno conoscenza della devozione mariana in Sicilia e pochissimi possono documentare i legami che essa ha con tante parti del Mondo, laddove si realizzano le parole di Maria: “Tutte le generazioni mi chiameranno beata”! (Lc 1,48). Le generazioni sono quelle che si avvicendano nel tempo, dai primi cristiani fino ai giorni nostri, ma anche le varie culture che in vari luoghi hanno legato il nome di città e paesi a quello della Vergine Maria, in cui si è rivelata in forma privata e ha manifestato la sua premura di Madre. Il titolo di “Madonna del Lume”, che mons. Lanzafame ci presenta con dovizia di documenti, ci riporta alla predicazione al popolo in Sicilia e alla pietà popolare, e allo stesso tempo richiama al “Cristo Luce del mondo”, di cui Maria, “pulchra ut luna”, è riflesso». Dalla Presentazione di Mons. Luigi Renna, Arcivescovo metropolita di Catania

La storia del vero Alfredo di Nuovo Cinema Paradiso

In più di cinquant’anni di carriera Mimmo Pintacuda ha scattato migliaia di immagini che narrano la storia sotterranea del nostro Paese – e in particolare della Sicilia – nella seconda metà del Novecento. Le sue opere – che rappresentano ancora oggi una forte e intensa testimonianza di arte e di impegno civile dall’effetto frastornante – meritano, come scrisse Renato Guttuso, di essere conosciute, riconosciute, premiate.

Paolo Pintacuda s’incammina lungo il percorso indicato da Guttuso e va oltre ripercorrendo la vita del padre in una biografia costruita come un romanzo. E allora ecco il giovane Mimmo affrontare le privazioni della guerra, appassionarsi al cinema, diventare proiezionista, avvicinarsi alla fotografia, trasformarsi in un artista ormai maturo e con un preciso e riconoscibile stile.

C’è la storia di un uomo attento e capace di rappresentare la realtà con una sensibilità visiva inedita, ma c’è anche il racconto dell’amicizia con Guttuso – nata da una controversia su un famoso olio su tela, Il Pittore di carretti, tratto da una fotografia di Mimmo – e quello del forte legame con Giuseppe Tornatore cominciato nell’inverno del 1965 nella cabina del cinema Capitol di Bagheria.

Una biografia che è al contempo uno straordinario omaggio a un indimenticabile fotografo e un racconto sincero e intimo per conoscere la profonda umanità di un grande artista.

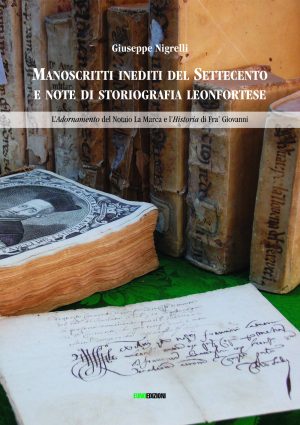

Tra le carte dei Branciforti che si trovano nell’archivio privato dei principi di Trabia, ora depositato presso l’Archivio di Stato di Palermo, si trova un manoscritto del secolo XVIII di complessivi 99 fogli che costituisce una “storica” Storia di Leonforte, la prima che sia stata tracciata sulla città di Nicolò Placido Branciforti. Questo volume, frutto di uno studio certosino del manoscritto, mira a fornire materiale di prima mano a quanti vogliono indagare con strumenti adeguati sul passato della città. Il lavoro del La Marca è stato integrato con un altro inedito, l’Historia di Castrogiovanni di Frà Giovanni de’ Cappuccini, del 1740, nelle parti dove tratta di Leonforte. Chiude infine il volume una preziosa appendice critica sull’Orto Botanico.

I VOLTI DELL’UNICA MADRE

Con questo libro, monsignor Giovanni Lanzafame, esperto mariologo, ha rivisto vecchi appunti sui volti dei simulacri della Santa Vergine venerati in Sicilia, molti dei quali, nei suoi quarantatré anni di sacerdozio, ha avuto l’onore di incontrare a motivo delle sue predicazioni. E’ nato così questo compendio mariano in cui storia, arte e devozione fanno sì che si possa definire la Sicilia “feudo di Maria”.

Oltre 150 immagini mariane catalogate venerate in tutta l’Isola.

O DEGLI ANGELINI A PALERMO

Introduzione di Salvatore Vacca

Scritti di Pamela Bono, Santina Grasso, Danilo Lo Piccolo, Guido Meli, Giovanni Mendola, Cosimo Scordato

Rilievi di Francesca Scavuzzo

Fotografie di Pamela Bono e Danilo Lo Piccolo

La chiesa di Santa Maria del Piliere o degli Angelini a Palermo costituisce un documento di grande interesse nell’ambito della cultura del Settecento palermitano. Essa è altresì un’eloquente testimonianza del clima culturale e artistico della Sicilia del tempo. Il volume, studiando la storia della chiesa, finora poco conosciuta, rivisita la storia della città di Palermo e delle sue famiglie, del passaggio dei popoli e delle culture.

LE CANDELORE DI SANT’AGATA

Quarantanove candelore o cerei – di cui tredici a Catania e trentasei nella provincia etnea – dedicate dai rispettivi gremi a Sant’Agata, Santa Barbara, Santa Venera, Sant’Antonio Abate, ai Tre Santi, a San Giuseppe a alla SS. Vergine, costituiscono una raccolta unica, una notevole fonte di informazioni, una straordinaria guida per conoscere e scoprire le bellezze storiche, artistiche e devozionali delle corporazioni nel dare culto esterno ai Santi Patroni. Gli spettacolari candelabri lignei, opere del sec. XVIII e successivi, adornati con fiori e bandiere, accompagnati da allegre marce e con la maestria dei portatori (la tradizionale “annacata”) sono l’immagine visibile di un autentico “Barocco in movimento”.

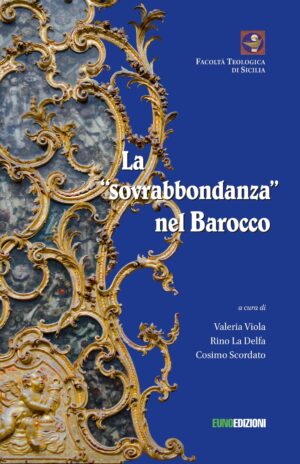

Dagli atti di un convegno sul tema, uno splendido libro sull’eccedenza del Barocco, sia come espressione artistica, sia come pensiero e fede. Dodici studiosi in varie discipline si confrontano, ciascuno nel proprio campo, per raccontare la grandiosità del Barocco che, a partire dal Seicento, ha riempito Palermo e la Sicilia tutta di una grande produzione artistica che tocca i suoi vertici in alcune straordinarie chiese. Il volume, pur nel suo articolato scientifico, è impreziosito da un ricco apparato iconografico, che lo rende un vero e proprio catalogo d’arte del Barocco siciliano.

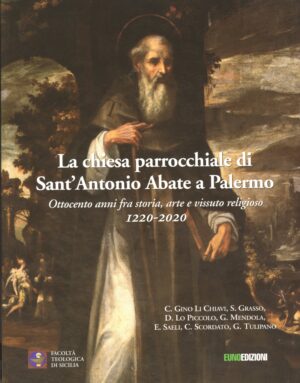

Per secoli parrocchia del Senato palermitano, la chiesa di Sant’Antonio Abate nel corso della sua storia ha vissuto considerevoli trasformazioni. L’edificio chiesastico, sorto in epoca medievale, ha subìto dapprima l’influsso bizantino-normanno e il suo aspetto attuale è frutto delle significative trasformazioni intervenute nelle epoche successive, dal Rinascimento al primo decennio del secolo XX. Insomma, una storia che per buona parte del secondo millennio si incrocia con le dinamiche socioculturali della città di Palermo. Il volume si presenta in forma corale; i diversi autori hanno offerto il loro contributo a diversi livelli: urbanistico e architettonico (E. Saeli), documentario (C. Gino Li Chiavi, G. Mendola, G. Tulipano), storico-artistico (C. Gino Li Chiavi, S. Grasso, D. Lo Piccolo), estetico-teologico (C. Scordato), pastorale (G. Tulipano). Propiziato dalla circostanza commemorativa, l’opera da un lato fa tesoro delle ricerche precedenti, offrendo anche notevoli elementi di novità; dall’altro lato, in quanto frutto di lavoro interdisciplinare, va compreso nella circolarità che intercorre fra i singoli contributi.

Il volume è stato pubblicato in occasione dell’ottavo centenario della erezione canonica della chiesa (1220-2020)

Proverbi, indovinelli, scioglilingua, cunti, canti, foto e motti

“Sicilia in scena” nasce dalla volontà di raccontare la Sicilia attraverso i suoi aspetti più popolari. Le nuove generazioni rischiano di rimanere totalmente scollegate dalla cultura dei nostri avi e di non avere più la cognizione delle proprie radici e della propria lingua. Andiamo incontro al rischio concreto che la globalizzazione si trasformi in omologazione culturale. Ognuno di noi ha il dovere di tramandare la cultura di cui è in possesso. Dobbiamo essere documento vivo, tramite di conoscenza per chi non ha nozione del “prima”. L’augurio è che “Sicilia in scena”, attraverso la rappresentazione teatrale di proverbi, detti, filastrocche, indovinelli, racconti, canti e foto di gente di Sicilia, dalla fine dell’Ottocento alla fine degli anni ’50 del Novecento, possa essere di aiuto a quanti vogliono conoscere e comprendere, anche solo in piccola parte, la ricchezza culturale di cui siamo detentori.

LEGGI ESTRATTO

È il quarto di quattro volumi dedicati all’opera del grande scultore palermitano Giacomo Serpotta (1656-1732). In queto volume, gli autori prendono in esame gli stucchi dell’oratorio del Rosario in San Domenico a Palermo, uno degli apparati più noti e celebrati dell’epopea serpottiana.

Il progetto Gli oratori di Giacomo Serpotta a Palermo è un contributo all’approfondimento della figura e dell’opera del grande scultore palermitano (1656-1732); esso presenta una duplice connotazione. La prima è relativa alla scelta degli oratori palermitani nei quali risulta ben documentato e decisivo l’intervento di Giacomo Serpotta, pur con le possibili collaborazioni del fratello Giuseppe o del figlio Procopio. La seconda connotazione è relativa al metodo di lavoro; si è preferito un approccio interdisciplinare, facendo tesoro degli apporti di varie discipline: urbanistica, architettura, storia dell’arte, teologia. Ciò che viene presentato è, pertanto, il frutto del lavoro di un’équipe di persone che, oltre al rapporto di amicizia, hanno potuto affinare la reciproca collaborazione.

Valeria Viola propone una duplice analisi; la prima ricostruisce il contesto urbano nel quale si inscrivono i diversi oratori, di fatto dislocati in tutti i quartieri della città; la seconda chiarisce in che modo l’intervento del Serpotta interagisce col dato architettonico di ogni oratorio.

Giovanni Mendola fa il punto della situazione sui dati documentari, dai quali è possibile individuare le committenze e gli impegni assunti dal Serpotta; il tutto lasciando intravedere lo sfondo nel quale si colloca la realizzazione dell’opera (maestranze, materiali, costi, consegne).

Santina Grasso si impegna a ricostruire il contesto storico-artistico nel quale va collocata la figura del Serpotta; ciò avviene non solo per riscontrare eventuali sue ispirazioni alla produzione coeva, ma ancor più per rilevare le novità e gli esiti originali che la poiesis del Serpotta consegue.

Cosimo Scordato sottolinea l’intreccio indissolubile tra il come e il che cosa dell’opera del Serpotta; la libertà con la quale egli fa commentare i temi religiosi ai puttini e alle allegorie gli consente quella leggerezza mista a pathos, che resta la sua inconfondibile cifra artistica e spirituale.

Rosario Sanguedolce con le sue foto si inserisce nel lavoro dell’équipe; egli ha accettato la sfida degli stucchi superandone le insidie; le immagini si sono sviluppate in sincronia con i testi in un rapporto di reciproco rimando; alla fine, immagini e testo dono diventati un tutt’uno.

Il progetto comprende quattro volumi monografici: L’oratorio di San Lorenzo; Gli oratori di San Mercurio e del Carminello; L’oratorio del Rosario in Santa Cita; L’oratorio del Rosario in San Domenico

È il terzo di quattro volumi dedicati all’opera del grande scultore palermitano Giacomo Serpotta (1656-1732). In queto volume, gli autori prendono in esame gli stucchi dell’oratorio del Rosario in Santa Cita a Palermo.

Il progetto Gli oratori di Giacomo Serpotta a Palermo è un contributo all’approfondimento della figura e dell’opera del grande scultore palermitano (1656-1732); esso presenta una duplice connotazione. La prima è relativa alla scelta degli oratori palermitani nei quali risulta ben documentato e decisivo l’intervento di Giacomo Serpotta, pur con le possibili collaborazioni del fratello Giuseppe o del figlio Procopio. La seconda connotazione è relativa al metodo di lavoro; si è preferito un approccio interdisciplinare, facendo tesoro degli apporti di varie discipline: urbanistica, architettura, storia dell’arte, teologia. Ciò che viene presentato è, pertanto, il frutto del lavoro di un’équipe di persone che, oltre al rapporto di amicizia, hanno potuto affinare la reciproca collaborazione.

Valeria Viola propone una duplice analisi; la prima ricostruisce il contesto urbano nel quale si inscrivono i diversi oratori, di fatto dislocati in tutti i quartieri della città; la seconda chiarisce in che modo l’intervento del Serpotta interagisce col dato architettonico di ogni oratorio.

Giovanni Mendola fa il punto della situazione sui dati documentari, dai quali è possibile individuare le committenze e gli impegni assunti dal Serpotta; il tutto lasciando intravedere lo sfondo nel quale si colloca la realizzazione dell’opera (maestranze, materiali, costi, consegne).

Santina Grasso si impegna a ricostruire il contesto storico-artistico nel quale va collocata la figura del Serpotta; ciò avviene non solo per riscontrare eventuali sue ispirazioni alla produzione coeva, ma ancor più per rilevare le novità e gli esiti originali che la poiesis del Serpotta consegue.

Cosimo Scordato sottolinea l’intreccio indissolubile tra il come e il che cosa dell’opera del Serpotta; la libertà con la quale egli fa commentare i temi religiosi ai puttini e alle allegorie gli consente quella leggerezza mista a pathos, che resta la sua inconfondibile cifra artistica e spirituale.

Rosario Sanguedolce con le sue foto si inserisce nel lavoro dell’équipe; egli ha accettato la sfida degli stucchi superandone le insidie; le immagini si sono sviluppate in sincronia con i testi in un rapporto di reciproco rimando; alla fine, immagini e testo dono diventati un tutt’uno.

Il progetto comprende quattro volumi monografici: L’oratorio di San Lorenzo; Gli oratori di San Mercurio e del Carminello; L’oratorio del Rosario in Santa Cita; L’oratorio del Rosario in San Domenico

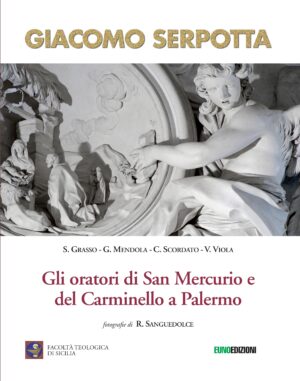

È il secondo di quattro volumi dedicati all’opera del grande scultore palermitano Giacomo Serpotta (1656-1732). In queto volume, gli autori prendono in esame gli stucchi dell’oratorio di San Mercurio – nei pressi di San Giovanni degli Eremito – e dell’oratorio del Carminello all’Albergheria.

Il progetto Gli oratori di Giacomo Serpotta a Palermo è un contributo all’approfondimento della figura e dell’opera del grande scultore palermitano (1656-1732); esso presenta una duplice connotazione. La prima è relativa alla scelta degli oratori palermitani nei quali risulta ben documentato e decisivo l’intervento di Giacomo Serpotta, pur con le possibili collaborazioni del fratello Giuseppe o del figlio Procopio. La seconda connotazione è relativa al metodo di lavoro; si è preferito un approccio interdisciplinare, facendo tesoro degli apporti di varie discipline: urbanistica, architettura, storia dell’arte, teologia. Ciò che viene presentato è, pertanto, il frutto del lavoro di un’équipe di persone che, oltre al rapporto di amicizia, hanno potuto affinare la reciproca collaborazione.

Valeria Viola propone una duplice analisi; la prima ricostruisce il contesto urbano nel quale si inscrivono i diversi oratori, di fatto dislocati in tutti i quartieri della città; la seconda chiarisce in che modo l’intervento del Serpotta interagisce col dato architettonico di ogni oratorio.

Giovanni Mendola fa il punto della situazione sui dati documentari, dai quali è possibile individuare le committenze e gli impegni assunti dal Serpotta; il tutto lasciando intravedere lo sfondo nel quale si colloca la realizzazione dell’opera (maestranze, materiali, costi, consegne).

Santina Grasso si impegna a ricostruire il contesto storico-artistico nel quale va collocata la figura del Serpotta; ciò avviene non solo per riscontrare eventuali sue ispirazioni alla produzione coeva, ma ancor più per rilevare le novità e gli esiti originali che la poiesis del Serpotta consegue.

Cosimo Scordato sottolinea l’intreccio indissolubile tra il come e il che cosa dell’opera del Serpotta; la libertà con la quale egli fa commentare i temi religiosi ai puttini e alle allegorie gli consente quella leggerezza mista a pathos, che resta la sua inconfondibile cifra artistica e spirituale.

Rosario Sanguedolce con le sue foto si inserisce nel lavoro dell’équipe; egli ha accettato la sfida degli stucchi superandone le insidie; le immagini si sono sviluppate in sincronia con i testi in un rapporto di reciproco rimando; alla fine, immagini e testo dono diventati un tutt’uno.

Il progetto comprende quattro volumi monografici: L’oratorio di San Lorenzo; Gli oratori di San Mercurio e del Carminello; L’oratorio del Rosario in Santa Cita; L’oratorio del Rosario in San Domenico

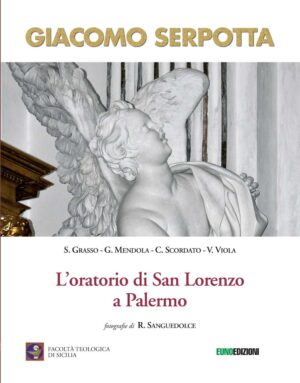

È il primo di quattro volumi dedicati all’opera del grande scultore palermitano Giacomo Serpotta (1656-1732). In queto volume, gli autori prendono in esame gli stucchi dell’oratorio di San Lorenzo a Palermo, uno degli apparati più noti e celebrati dell’epopea serpottiana.

Il progetto Gli oratori di Giacomo Serpotta a Palermo è un contributo all’approfondimento della figura e dell’opera del grande scultore palermitano (1656-1732); esso presenta una duplice connotazione. La prima è relativa alla scelta degli oratori palermitani nei quali risulta ben documentato e decisivo l’intervento di Giacomo Serpotta, pur con le possibili collaborazioni del fratello Giuseppe o del figlio Procopio. La seconda connotazione è relativa al metodo di lavoro; si è preferito un approccio interdisciplinare, facendo tesoro degli apporti di varie discipline: urbanistica, architettura, storia dell’arte, teologia. Ciò che viene presentato è, pertanto, il frutto del lavoro di un’équipe di persone che, oltre al rapporto di amicizia, hanno potuto affinare la reciproca collaborazione.

Valeria Viola propone una duplice analisi; la prima ricostruisce il contesto urbano nel quale si inscrivono i diversi oratori, di fatto dislocati in tutti i quartieri della città; la seconda chiarisce in che modo l’intervento del Serpotta interagisce col dato architettonico di ogni oratorio.

Giovanni Mendola fa il punto della situazione sui dati documentari, dai quali è possibile individuare le committenze e gli impegni assunti dal Serpotta; il tutto lasciando intravedere lo sfondo nel quale si colloca la realizzazione dell’opera (maestranze, materiali, costi, consegne).

Santina Grasso si impegna a ricostruire il contesto storico-artistico nel quale va collocata la figura del Serpotta; ciò avviene non solo per riscontrare eventuali sue ispirazioni alla produzione coeva, ma ancor più per rilevare le novità e gli esiti originali che la poiesis del Serpotta consegue.

Cosimo Scordato sottolinea l’intreccio indissolubile tra il come e il che cosa dell’opera del Serpotta; la libertà con la quale egli fa commentare i temi religiosi ai puttini e alle allegorie gli consente quella leggerezza mista a pathos, che resta la sua inconfondibile cifra artistica e spirituale.

Rosario Sanguedolce con le sue foto si inserisce nel lavoro dell’équipe; egli ha accettato la sfida degli stucchi superandone le insidie; le immagini si sono sviluppate in sincronia con i testi in un rapporto di reciproco rimando; alla fine, immagini e testo dono diventati un tutt’uno.

Il progetto comprende quattro volumi monografici: L’oratorio di San Lorenzo; Gli oratori di San Mercurio e del Carminello; L’oratorio del Rosario in Santa Cita; L’oratorio del Rosario in San Domenico

L’autore propone in maniera critica un’opera redatta nel trecento da un Anonimo in cui si raccontano le cronaca siciliane della prima metà del XIV secolo. Il volume è uno studio attento e meticoloso sull’opera, a partire dalle fasi della sua redazione fino alla sua struttura compositiva che caratterizzano la cronaca.

LEGGI ESTRATTO

Il volume ripropone la relazione sul Messico scritta da un frate agostiniano, Pedro Nieto, sul Messico del 1628. Aspetti storici, geografici, etnografici, amministrativi, economici, linguistici e ovviamente religiosi sono presi in considerazione dall’autore nella duplice versione di un memoriale che deve servire a definire stato e prospettive di un rapporto rinnovato tra colonizzazione ed evangelizzazione nella Nuova Spagna.

| There are no products |